各企業の発表:多様な立場からの「食」と「サステナビリティ」

まずは登壇企業による取り組み紹介が行われました。登壇したのは、農林中央金庫、株式会社ベンナーズ、株式会社良品計画、そして私たちが運営するプロジェクト「Long Table Japan」の4組です。それぞれが担う役割と課題意識を紹介しつつ、「食」にまつわる社会的課題へのアプローチを語りました。

農林中央金庫

農林中央金庫は、水産業の持続可能性に向けた取り組みとして、「未利用魚」の活用に焦点を当てた事例を紹介しました。未利用魚とは、漁獲されても市場に出荷できず廃棄されてしまう魚のことです。これらを有効活用するために、同金庫は地域の漁協と連携し、加工業者との橋渡しを行うなど、流通体制の整備に取り組んでいます。

株式会社ベンナーズ

ベンナーズは、未利用魚を用いたサブスクリプション型食品サービスを展開するスタートアップです。消費者への「魚離れ」、漁師の高齢化、就業者の減少といった課題を踏まえ、未利用魚を日常の食卓に届けることによって「三方よし」の仕組みを築こうとしています。

株式会社良品計画

無印良品を展開する良品計画は、店舗内の「MUJI Café」を通じて、「素の食(素材本来の味を活かした食)」を提案しています。規格外の野菜や未利用魚を活用しながらも、「環境にやさしい」よりもまず「美味しい」を感じてもらうことで、自然とサステナブルな選択肢が広がるような設計を重視しているのが特徴です。

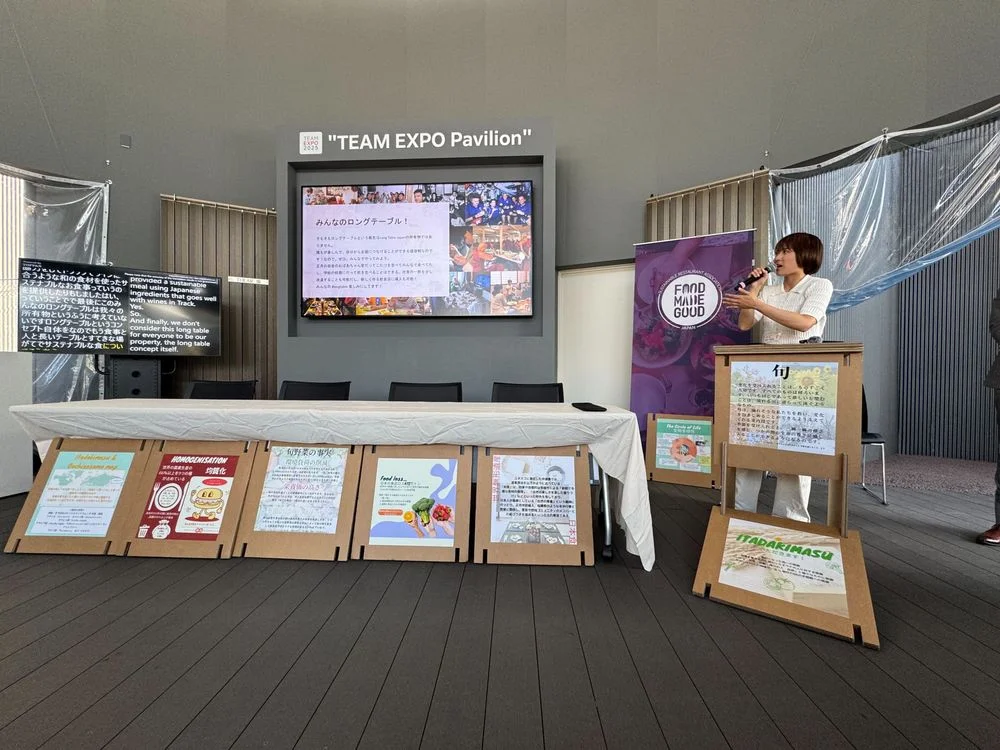

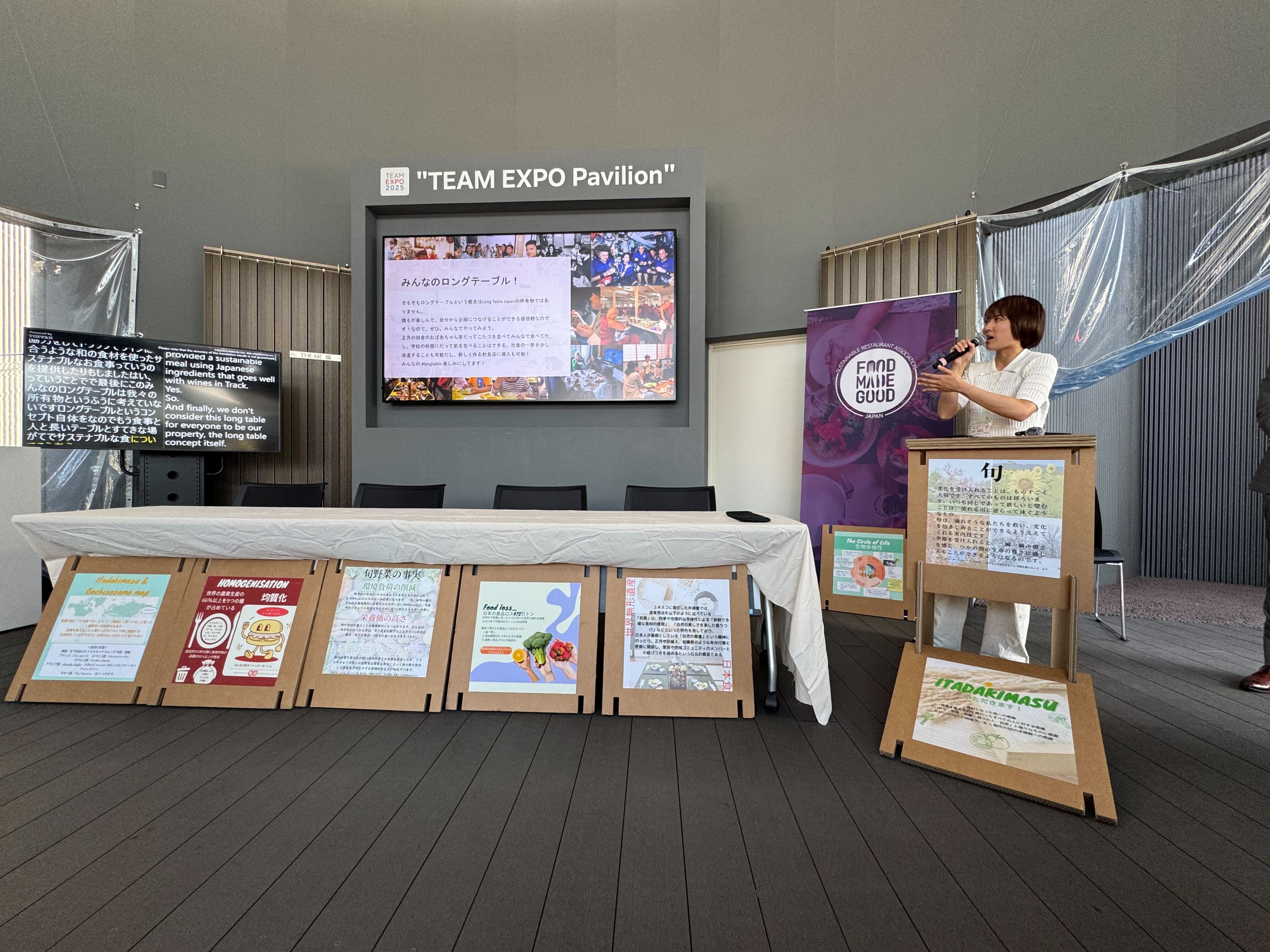

Long Table Japan(株式会社SEAMES)

私たちが運営する「Long Table Japan」は、“孤食を減らす”という目的のもと、多様な人が一緒に食卓を囲める環境づくりに取り組んでいます。単なる食事ではなく、「誰と食べるか」によって生まれる安心感や楽しさを大切にしながら、それを誰でも実行できる形にすることを目指しています。

パネルディスカッション:共創がもたらす価値の再構築

続くパネルディスカッションでは、「あなたが未来に残したい食とは?」という問いを軸に、各登壇者が自身のビジョンを語りました。

特に印象的だったのは、それぞれが異なる立場から「食」に関する課題を抱え、それゆえに生まれる“つながり”の多様さでした。 たとえば、ベンナーズは「水産業が抱える構造的な課題」や「日本人の魚離れ」に着目し、良品計画は「地域の風土や文化への敬意」を大切にしていました。 Long Table Japanは、「孤食の解消」や「消費者にサステナブルな食をどう届けるか」といった視点を重視しています。

こうした姿勢からは、共創を「できることの足し算」として捉えるのではなく、「なぜそれに取り組むのか」という想いや背景の掛け合わせとして捉えることの重要性が浮かび上がってきました。

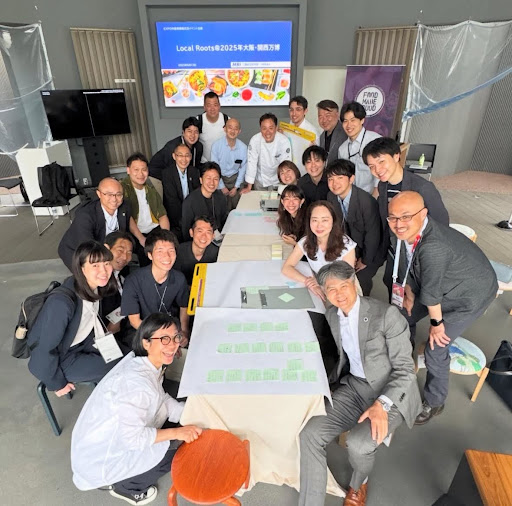

参加型ワークショップ:対話からはじまる発見

イベント後半では、20人程度の参加者によるワールドカフェ形式のワークショップが行われました。 ワールドカフェとは、参加者が小グループに分かれ、テーブルを移動しながら対話を深めていく形式です。今回のテーマは「あなたが未来に残したい食とは」。この問いに対して、年齢も立場も異なる参加者同士が、丁寧に想いや経験を交わしました。

「子どもに魚をもっと好きになってもらうには?」「地域の食文化をどう残す?」 それぞれの声が交わるなかで、“食”という日常的な行為が、どれだけ社会や環境と深くつながっているかをあらためて実感する時間となりました。

まとめ:共創に必要なのは、相互理解という「もう一歩」

今回のイベントを通じて感じたのは、サステナブルな「食」の未来をつくるためには、それぞれが自分の立場で「できること」を実行するだけではなく、他のプレイヤーの背景や課題への理解が欠かせない、ということでした。

共創という言葉は、ともすれば「協力」や「役割分担」と同義に捉えられがちですが、本質はそこではありません。 “なぜその課題に取り組んでいるのか”という想いや背景に耳を傾け、お互いの文脈を理解し合うこと。 その「もう一歩」の相互理解こそが、バリューチェーンを本当の意味で「つなぐ」接着剤になるのだと感じました。

食に関わるすべてのフェーズ「生産、加工、流通、消費」が孤立するのではなく、想いを持った点と点が線になり、面になっていく。 そんな広がりの兆しを、LOCAL ROOTSという場で垣間見た気がします。

(Text: Taito Oikawa)